Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

A eternidade para além do Altiplano: vivências andinas da morte em São Paulo

Cristina de Branco - Analista de Pesquisa

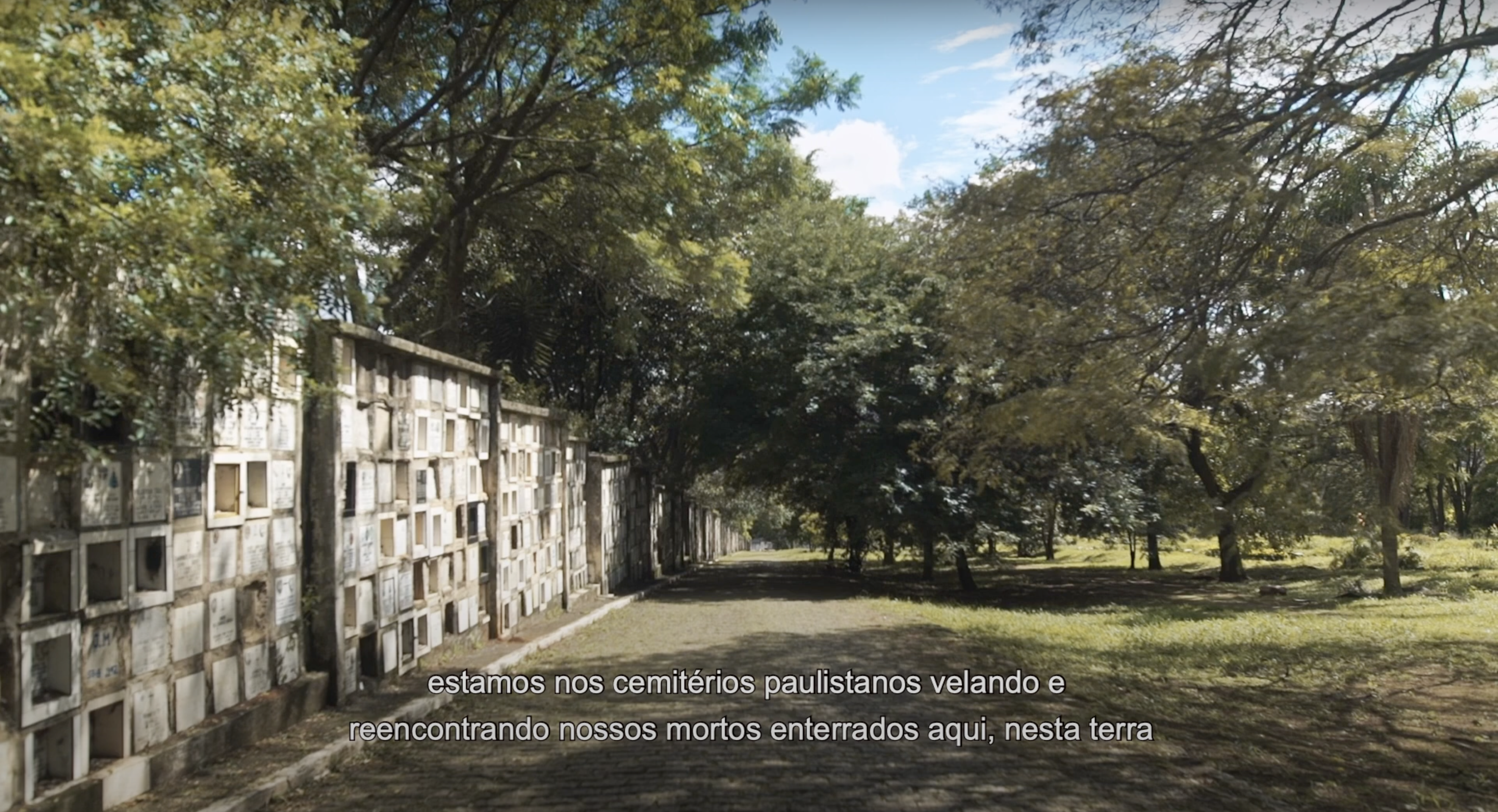

A partir do meio-dia do primeiro de novembro, muitas famílias andinas começam a evocar e celebrar seus mortos em cerimônias realizadas dentro de suas casas, pelos bairros de maior concentração demográfica boliviana de São Paulo. No dia seguinte, 2 de novembro, junto às oferendas transladadas de casa para o espaço público, escutamos flautas andinas soprando alto no Cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. São milhares as pessoas de origem andina boliviana enterradas neste que é um dos maiores cemitérios do continente, visitadas anualmente pelas suas famílias, amigos e amigas, e celebradas por meio da reza, da música, da dança e partilha diante de suas sepulturas e ossadas perpétuas.

Pelas palavras do investigador aymara boliviano, Richard Mújica: “a cada ano, no dia 1, se recebe a chegada das almas dos defuntos nos lares; e no segundo dia, nos transferimos para os cemitérios para nos despedirmos delas e deles. Em todo este movimento os vivos oferecem aos seus defuntos alimentos, orações, canções, música e suas lembranças” [1]. Nesses momentos, as pessoas aymaras e quechuas bolivianas vivem com seus mortos e mortas. Pela ontologia indígena do Kollasuyu (território indígena andino de referência aymara e quechua coincidente com a metade andina da Bolívia, o norte do Chile e da Argentina e o sul do Peru), a desintegração física do corpo não impede a continuidade de outras formas de vida, “ao morrer uma pessoa não desaparece, mas sim segue viva”, como diz o arqueólogo e historiador aymara Mario Pachaguaya [2]. Ou seja, o ser humano “se relaciona com seres físicos e espectrais, visíveis e não visíveis”, afinal, segundo o entendimento aymara, “o mundo invisível está muito presente (...) a alma ou o ajayu é bastante dinâmico nas comunidades e nas cidades também” [2]. Os ajayus são ativos durante todo o ano, em especial nesses primeiros dias de novembro, seja no Altiplano andino, seja onde forem enterrados, evocados e celebrados, também em São Paulo. No mesmo sentido, a antropóloga andina boliviana Glória Villarroel afirma que:

estas almas cuidam e guiam a comunidade o tempo todo, nesta data se dá o encontro de reciprocidade para devolver os favores recebidos e continuar, assim, com o ciclo do ayni, já que não apenas se trata de recordar aos que já se foram, é um encontro de reciprocidade entre nós e eles, durante todo o ano [3].

Do alto dos Andes, pelo prisma da cosmologia aymara (e também quechua, ainda que noutros termos), entre o equinócio de primavera e o equinócio de outono, vivemos o Warmi Pacha, o tempo-espaço feminino, a época da fertilidade e da umidade, das sementes, dos frutos e das flores. Assim, entre o 21 de setembro, o Sata Pacha (em aymara, tempo-espaço de semear), e o 21 de março, o Awti Pacha (em aymara, tempo-espaço de secura), de cada ano, acontece a Festa do Wiñay Pacha (em aymara, tempo-espaço da eternidade) nos primeiros dias de novembro, atualmente, mais conhecida como Fiesta de Todos Santos. Como escreve Fernando Huanacuni Mamani, investigador aymara boliviano, a época de semear nos Andes tem três momentos, sendo que o segundo “normalmente coincide com a festa do Wiñay Pacha (hoje chamada Todos Santos)” [4]. Os mortos e mortas que vivem no Wiñay Pacha são evocados a nos visitar no nosso aqui-agora, nosso presente, o Aka Pacha, e nessa visita são agraciados para fertilizar as semeaduras, atrair as chuvas e nutrir as relações de reciprocidade com o Cosmos. Em sintonia com as palavras do historiador andino boliviano Carlos Huallpara, “esta festa tem seus antecedentes na celebração ritual da “Anata Amaya” (festa dos defuntos em aymara) onde os ayllus [povoados aymaras e quechuas] celebravam os ajayus (espíritu, alma y ánimo) para que trouxessem a chuva, regando os campos de cultivos e dando início à época de semear” [5].

A Fiesta del Wiñay Pacha, Anata Amaya, Ajayu Uru (em aymara, tempo da alma), como diz Rafael Apaza, mestre aymara boliviano em Buenos Aires, ou também Nakhta Uru (em aymara, tempo de acender ou iluminar), segundo o referente aymara Inka Waskar Chukiwanka [6], é normalmente conhecida como Fiesta de Todos Santos, termo trazido e imposto pela Igreja católica durante a colonização espanhola e generalizado nos últimos dois séculos de república boliviana. Entretanto, várias são as memórias indígenas, os relatos históricos e as evidências arqueológicas de que as cerimônias aos mortos e mortas eram realizadas na região do Kollasuyu muito antes da invasão espanhola. Conforme o relatado pelo amawt’a (em aymara, sábio, filósofo) Tupak Yawiri e reafirmado por Mario Pachaguaya, antes da colonização, desde a época dos tiwanakotas (sociedade ativa entre o ano 400 e 1.100 dC. no atual Altiplano boliviano), os mortos e mortas eram enterrados ao lado ou abaixo da casa e a cada Lapaka Phaxsi (mês de novembro em aymara) eram desenterrados, vestidos com novas roupas e adornos, levados a dançar e comer entre os vivos [2] [7]. Desde o século XIX, a colonização espanhola católica proibiu essas práticas e obrigou que os mortos e mortas fossem enterrados nos cemitérios ao lado das igrejas recém construídas [2] [7], muitas vezes em cima de wak’as (espaços sagrados indígenas). Por sua vez, o testemunho de Guamán Poma de Ayala, cronista de ascendência inca quechua e espanhola, em sua obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita em finais do século XVI, descreve o mês de novembro na região do Tawantinsuyu (da qual o Kollasuyu faz parte) como

Aya Marcaya Quilla, este mês foi o mês dos mortos. Aya [em quechua] significa defunto, é a festa dos defuntos, neste mês eles tiram os defuntos de seus jazigos, que chamam de pucullo, e lhes dão comida e bebida, e os vestem com suas roupas ricas, e colocam penas em suas cabeças, e cantam e dançam com eles, e colocam uma liteira para eles e os carregam de casa em casa, pelas ruas e pela praça, e então os colocam de volta em seus pucullos, dando-lhes suas comidas e utensílios, ao principal de prata e ouro, e aos pobres de barro; e eles lhes dão suas ovelhas e roupas e os enterram com elas e gastam muito nesta festa. [8]

Mais adiante, a proibição das cerimônias de oferenda e celebração aos mortos e mortas pela imposição do Império espanhol e da Igreja católica, com o passar dos tempos, foi sendo contornada pelas pessoas aymaras e quechuas de várias maneiras resultando em práticas que são, hoje em dia, geralmente pontuadas como sincréticas, ainda que sejam realmente a prova da resistência e insistência das sociedades aymaras e quechuas em persistirem em suas formas de ver e sentir o mundo em contexto de violência colonial sistemática histórica e herdada. No podcast Amuyt’awi desde nuestros pueblos, criado pelo Colectivo Curva (El Alto, 2020), no episódio intitulado “Todos Santos: Una mirada crítica desde los amawtas”, o amawt’a Tupak Yawiri explica que o que vemos hoje é o resultado de sincretismos que se dão enquanto estratégias de sobrevivência da cerimônia, da vida, da ontologia aymara [7]. O que para a Igreja católica é profanação de tumbas, para os aymaras é uma cerimônia sagrada de vida [7]. Se era proibido, segundo a determinação católica colonial, desenterrar seus mortos, os aymaras moldaram e cozinharam pães de farinha de quinoa com forma humana. Seus mortos são agora evocados em forma de t'ant'awawa (em aymara, criança em forma de pão) e os t'ant'achachi (em aymara, velho em forma de pão), acompanhados por figuras simbólicas, também incorporados em pães, como a lhama, o cavalo, a escada, entre outros. De certo modo, o elemento do pão figurado, introduzido na época colonial, tanto “está relacionado com a hóstia e o rito da última ceia” [3], como à criação de illas, pequenos amuletos com força vital própria, como acontecia antigamente no Altiplano andino e até hoje segue acontecendo, noutros formatos, desde aquela região até a cidade de São Paulo [9].

Como vai narrado no curta-metragem Ajayu (Francisco Ormachea, Bolívia 1996), disponível online [10], e como afirma Villarroel, “as almas não vão para o purgatório, para o inferno ou para o céu. Elas vão para os achachilas [ancestrais sagrados] e para a Pachamama para continuar a vida em comunidade. Os membros da comunidade dizem que ao morrer a alma retorna aos achachilas, mas primeiro precisa atravessar barrancos e rios” [3]. Na ontologia aymara, a morte é uma viagem, uma travessia. Por isso, é importante incluir na oferenda aos mortos lhamas e cavalos em forma de pães e um par de canas (semelhantes às canas-de-açúcar) que servirão de bastão para ajudar na travessia entre o Wiñay Pacha e o Aka Pacha. Os pães e as canas fazem parte da apxata, o altar organizado na casa de cada família no dia primeiro de novembro e transposto no dia seguinte para o cemitério onde as mortas e mortos evocados estão sepultados. Por cima de uma toalha preta, são dispostos em degraus os pães de diferentes formas, vários tipos de doces, frutas, bizcochuelos (bolos em forma retangular que simbolizam o ataúde), flores, as bebidas e os pratos de comida preferidos dos mortos e mortas evocados, folhas de coca, velas e fotografias dos defuntos, entre outros elementos [11]. A apxata, também chamada de mesa, segundo Villarroel, “faz referência à união dos espaços Alax Pacha, Aka Pacha, Manqha Pacha” [3]. Ou seja, a apxata (do aymara, “sobreposto (...) alguma coisa que se leva e se dá por reciprocidade num evento festivo”[12]) simboliza em si mesma o encontro entre os espaços-tempos que constituem a cosmologia aymara: o mundo celestial, o mundo terrenal e o mundo interno, respectivamente. É diante dessa mesa que nos encontramos entre os vivos aqui e agora e os defuntos, vivos em outra dimensão e evocados aqui através dos pães e das fotografias.

Seja onde for feita, a apxata deve contar com fotografias de defuntos que queiramos evocar, tenham eles falecido onde estamos ou longe daqui. Isto é, estando nos Andes ou fora, deve-se recordar às pessoas queridas que faleceram na região andina ou noutras regiões. Por exemplo, em apxatas feitas em São Paulo serão evocados falecidos no Brasil, na Bolívia e talvez em outros países. Os defuntos visitam todas e todos que os evoquem independentemente do endereço de sua morte ou de quem os relembra. Nesse sentido, como escreve a etnomusicóloga brasileira Mariana Teófilo “a Fiesta de Todos Santos tem uma comoção significativa na região do Altiplano boliviano, e, portanto, os imigrantes com ascendência aymara/quéchua que celebram esse ritual em São Paulo buscam criar espaços onde sua ancestralidade possa ser vivenciada” [13].

Se a migração boliviana para o Brasil, especialmente para São Paulo, começou a partir do final da década de sessenta, e em número maior a partir da década de oitenta, ganhando ainda maior proporção na virada do milênio [14], e existem relatos de pessoas aymaras e quechuas bolivianas vindas nesses fluxos migratórios desde então [15], é provável que a realização das cerimônias andinas aos defuntos na região de São Paulo tenha mais de trinta, talvez cinquenta anos. Oscar Condori Ninahuanca, referente aymara boliviano, co-fundador do conjunto autóctone Jach’a Sikuris de Italaque - Nuevo Amanecer e do Centro Cultural Andino Amazônico, relata que apesar de ter começado a levar a apxata de casa ao Cemitério da Vila Formosa apenas a partir de 2011, visto que sua mãe faleceu em São Paulo e foi ali sepultada naquele ano, assegura que pelo menos desde finais da década de noventa, as cerimônias aos defuntos já eram realizadas nas casas das famílias originárias andinas na região paulista. Entretanto, segundo o antropólogo brasileiro Sidney da Silva, em 2002 já era realizada a Festa de Todos Santos no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo [16]. Conforme o testemunho de Juan Cusicanqui, referente e músico aymara boliviano, foi a partir de 2016 que os Kollasuyu Maya, grupo de músicos autóctones andinos, começaram a frequentar anualmente o mesmo cemitério para acompanhar as famílias andinas bolivianas em suas cerimônias [17], enquanto Oscar Condori assegura que antes disso familiares e amigos originários andinos já iam tocar pinquilladas aos seus defuntos também nesse local.

No Cemitério da Vila Formosa, como também acontece no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, e em outros em Guarulhos, em Itaquaquecetuba e outras regiões da área metropolitana de São Paulo, as famílias andinas bolivianas chegam pela manhã do dia 2 de novembro e se reúnem próximas à sepultura ou ossada perpétua dos seus entes queridos, ou se juntam em partes ajardinadas, para montar sua apxata e preparar o despacho de los ajayus, a despedida das almas que se vão ao meio dia. Se aproximam resiris, pessoas desconhecidas e conhecidas que chegam para rezar pelos defuntos evocados por cada família. Ao final da reza, normalmente um ou mais Pai Nossos ou Ave Marias, as famílias oferecem frutas e pães aos resiris. Também os phusiris (em aymara, sopradores, tocadores de flautas) e outros músicos oferecem tocadas de pinquillos e tarkas, flautas andinas autóctones, tradicionais dessa época do ano, ou dos temas preferidos dos defuntos homenageados. Afinal, o fundamental é agradar as almas, é “dar ao defunto o que ele gostava, comida e música, assim não ouviremos apenas a pinquillada, mas também música local mais contemporânea, como mariachis, huayños, morenadas e bandas de metal” [18].

Por meio do Pachakamani, coletivo de pesquisadores andinos bolivianos, foram publicados episódios do projeto “Sonoridades Narrativas”, especialmente dedicados aos Espacios Sonoros de Todos Santos [19], nos quais escutamos as paisagens sonoras da festa celebrada num cemitério de La Paz, Bolívia. Diante desses registros, os antropólogos andinos Gloria Villarroel e Richard Mújica afirmam que “a partir dessa cosmopraxis aymara-andina, os vivos utilizamos os sons da voz, das orações e da música; e as almas dos defuntos utilizam os sons da natureza e dos animais. Essa relação sonora constrói um ambiente comum de diálogo do todo” [1]. Uma expressão sonora própria da chegada das almas, por exemplo, é o vibrar da chama da vela ou o voo de uma mosca [1]. Sons esses que são compassados, aqui em São Paulo, com a chegada de conjuntos autóctones como os Kollasuyu Maya ou com a tocada de pinquilladas entre primos e vizinhos de uma comunidade altiplânica, rodeando as sepulturas de seus amigos e familiares.

No caso paulistano, se estamos vivendo contextos migratórios e pessoas de diferentes ascendências formam famílias e conformam suas próprias celebrações entre mundos, não apenas escutamos aqui as flautas andinas misturadas entre os atabaques afrobrasileiros, como também podemos ouvir a música “Asa branca”, de Luiz Gonzaga, tocada em pinquillo, em homenagem a uma falecida brasileira, companheira de um homem andino boliviano, como testemunhado por Mariana Teófilo, em 2019, ao acompanhar o grupo Kollasuyu Maya [20]. Mesmo diante de todo o peso da neutralização etnocida de práticas indígenas andinas apresentadas como sincretismos católicos e como costumes nacionais bolivianos, as cerimônias aymaras e quechuas aos defuntos não apenas se mantêm onde quer que seus vivos estejam e seus mortos sejam evocados, como também se vinculam as pessoas não indígenas que ora chegam para rezar o morto alheio, ora são elas próprias as defuntas homenageadas. Como ensina o amawt’a Tupac Yawiri: “nossa realidade ancestral milenar segue latente, por mais que queiram, com seu deus e tudo mais, eles não vão nos mudar porque carregamos isso no sangue” [7].

Agradeço às amigas e amigos que me levaram a conhecer e sentir a Festa de Todos Santos em São Paulo - César Chui Quenta, Mamá Beatriz Morales e família, Victor Barrera, Abigail Llanque, Jenny Llanque e Pamela Llanque - e também àqueles que conversaram recentemente comigo sobre o tema e fizeram a revisão deste texto - Juan Cusicanqui, Monica Huanca, Oscar Condori e Chryslen Barbosa.

Com admiração e carinho, dedico este texto a Mama Aurora Llanque, ao Tata Severo Condori e ao Jilata Jairo Flores, almas queridas que seguem visitando os seus entes em São Paulo e no Altiplano.

Que se reciba la oración.

Foto de abertura: Fotograma de celebração de Todos los Santos no Cemitério da Vila Formosa, São Paulo, 2023 (Crédito: Abigail Llanque, Cristina de Branco, Jenny Llanque e Pamela Llanque)

Referências bibliográficas e fílmicas:

[1] Mújica, Richard. 2021. “Ritualidad Sonora de Todos Santos: Etnografía, podcast y mapas sonoros”, In Pachakamani. Disponível em: Ritualidad Sonora de Todos Santos: Etnografía, podcast y mapas sonoros Acesso em: 22 out. 2025.

[2] Pachaguaya Mario. 2020. In Podcast Amuyt’awi desde nuestros pueblos: “La Fiesta de Todos Santos desde la arqueología y la história”, El Alto (Bolívia). Disponível em: https://open.spotify.com/episode/4VmCqfnbPZyALCu9Pf9OvX?si=oFh8OgS7RyOpgR3CVZKvlg Acesso em: 22 out. 2025.

[3] Villarroel, Gloria. 2008. “TODOS SANTOS: Encuentro, iniciación y continuidad de Vida” In Pachakamani. Disponível em: TODOS SANTOS: Encuentro, iniciación y continuidad de Vida - PachaKamani Acesso em: 22 out. 2025.

[4] Huanacuni Mamani, Fernando. 2012. “SATA QALLTA, INICIO DE LA SIEMBRA” In Periódico El Cambio. Disponível em: https://caminantesdelosandes.blogspot.com/2012/09/sata-qallta-inicio-de-la-siembra-con-la.html Acesso em: 22 out. 2025.

[5] Huallpara, Carlos Angel. 2018. “La fiesta de todos santos, una reunión entre vivos y muertos en el mundo andino” In La historia en disputa. Disponível em: https://lahistoriaendisputa.wordpress.com/2018/10/31/la-fiesta-de-todos-santos/ Acesso em: 22 out. 2025.

[6] Gonçalves, Chryslen Mayra Barbosa. 2024. PASE NOMÁS, MAMITA": uma etnografia sobre a economia popular aymara das caseras alteñas. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, p. 192. Disponível em: 20.500.12733/30060. Acesso em: 22 out. 2025.

[7] Yawiri, Tupac. 2020. In Podcast Amuyt’awi desde nuestros pueblos. “Todos Santos: Una mirada crítica desde los amawtas, con Francisco Leon (Jilata Saphi) y Agustin Gutierrez (Tupak Yawiri)”, El Alto (Bolívia) 2020. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/6DsSC5syvXylkb9xHafL8E?si=UwAPQqmBQxKYYNFgbdfNUA Acesso em: 22 out. 2025.

[8] Guamán Poma de Ayala, Felipe. 1980 [1615]. El primer nueva corónica y buen gobierno. Tomo I. Caracas: Biblioteca Ayacucho; CLACSO, p. 179-181. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191121014717/Nueva_coronica_y_buen_gobierno_1.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.

[9] Branco, Cristina de. “As festas das Alasitas: sementes indígenas andinas pela Grande São Paulo” In Blog do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, 02/04/2025. Disponível em: https://museudaimigracao.org.br/blog/migracoes-em-debate/as-festas-das-alasitas-sementes-indigenas-andinas-pela-grande-sao-paulo Acesso em: 22 out. 2025.

[10] Ajayu (Dir. Francisco Ormachea, Bolívia 1996). Disponível em: Película Ajayu (Alma) - Subtitulada en español Acesso em: 22 out. 2025.

[11] Pachakamani. 2016. “APXATA - Mesa Aymara de Todos Santos” In Pachakamani. Disponível em: APXATA - Mesa Aymara de Todos Santos - PachaKamani Acesso em: 22 out. 2025.

[12] Laime Ajacopa, Teófilo, Virginia Lucero Mamani y Mabel Arteaga Vino. 2020. PAYTANI ARUPIRWA. Diccionario bilingüe Aymara – Castellano. La Paz: Plural Editores, pp. 44.

[13] Teófilo, Mariana Santos. 2023. Jallalla São Paulo: Interculturalidade no musicar andino autóctone boliviano. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Artes, Campinas, SP, p. 114. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/27561 Acesso em: 22 out. 2025.

[14] Baeninger, Rosana (coord.). 2012. Imigração boliviana no Brasil, Campinas: Unicamp - Núcleo de Estudos de População (NEPO).

[15] Branco, Cristina de. 2022. Conjuntos e comunidades autóctones andinas altiplânicas na cidade de São Paulo: panoramas temporais e espaciais. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana [online]. v. 30, n. 66, pp. 101-122. Disponível em: . Acesso em: 22 out. 2025.

[16] Silva, Sidney da. 2002. “Salud¡ sírvase compadre¡”: a comida e a bebida nos rituais bolivianos em São Paulo. TRAVESSIA - Revista Do Migrante, 15(42), 5–10. https://doi.org/10.48213/travessia.i42.829 Acesso em: 22 out. 2025.

[17] Teófilo, Mariana. 2023. Jallalla São Paulo: Interculturalidade no musicar andino autóctone boliviano. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Artes, Campinas, SP, p. 140. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/27561 Acesso em: 22 out. 2025.

[18] Podcast PachaKamani-Radio. 2020. Episodio 3 - “Ajayus de noviembre: Paisaje Sonoro de la ritualidad a los difuntos”. Pachakamani. Disponível em: Ajayus de noviembre: Paisaje Sonoro de la ritualidad a los difuntos #Bolivia | ep 03 Acesso em: 22 out. 2025.

[19] Pachakamani. 2020. Ritualidad Sonora de Todos Santos: Etnografía, podcast y mapas sonoros: Parte 2. Espacios Sonoros de Todos Santos (S2-A01). Sonoridades Narrativas. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/7ucA93z79Ru53KSXh5CmQZ?si=185d7dc5181e4c51 Acesso em: 22 out. 2025.

[20] Teófilo, Mariana. 2023. Jallalla São Paulo: Interculturalidade no musicar andino autóctone boliviano. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Artes, Campinas, SP, p. 143. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/27561 Acesso em: 22 out. 2025.

Outras referências:

Ventos do Peabiru | 2: Estamos en todas partes (legendas em pt/br) (legendas em português); https://www.retinalatina.org/peliculas/ventos-do-peabiru-cristina-de-branco/ (legendas em espanhol)

Wiñay Pacha (Dir. Oscar Catacora, Peru 2017)

NOTA:

Os termos em aymara são traduzidos de forma muito simplificada, em proporção a brevidade deste texto. No entanto, é fundamental anotar que grande parte desses termos não têm equivalente direto nas línguas latinas, pelo que a tradução é apenas uma aproximação sempre apta à equivocação própria das tentativas de tradução de mundos para outros mundos. De resto, todas as traduções de espanhol para português foram feitas pela autora.