Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

Infâncias em mobilidade e convivência comunitária: entre escolas, parques e bairros de São Paulo

Anne de Fátima Araújo Aguiar e Hans Remberto Quelca Yanique*

Em maio de 2022, estivemos presentes no encontro “Xenofobia Racializada no Brasil”, no Centro Cultural São Paulo, organizado pela Equipe de Base Warmis - Convergência de Culturas, com estudiosos do tema e migrantes haitianos, bolivianos, paraguaios e descendentes de famílias japonesas, e o tema ecoou. Isso mostrou o alcance e a importância desses momentos que plantam sementes para novas ideias, aprimoramento de críticas e amadurecimento de reflexões. Iluminados pelo debate e dando direções aos nossos estudos acadêmicos no Serviço Social, escrevemos um artigo sobre convivência comunitária de crianças e adolescentes migrantes [1], apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudantes e Pesquisadores de Serviço Social – ENPESS (Rio de Janeiro, dezembro/2022).

Quando começamos a pensar sobre o tema, nossos sobrinhos bolivianos ainda não haviam chegado ao Brasil. Desde a chegada, a família foi se deparando com as barreiras institucionais para acesso a direitos, tal como na escola que se exige uma tradução juramentada do boletim escolar, enquanto se prevê equivalência dos estudos no Brasil e Bolívia, inclusive em Cartilhas de Orientação da Secretaria de Estado da Educação; no Cadastro Único para programas sociais sequer é consultado sobre serem indígenas. Nos espaços de trabalho, não podemos cruzar os braços, pois não há respostas prontas frente aos constantes dilemas e carências do Poder Público no diálogo com as famílias, impactando nas respostas às crianças e seus responsáveis que demandam acesso a políticas sociais. É necessário provocar reflexões sobre a relevância do tema. Assim, aqui se mesclam olhares múltiplos dos papéis sociais que assumimos no cotidiano, em nossas versões de curiosos, pesquisadores, profissionais e tios de crianças indígenas Aymara, migrantes bolivianas no Brasil.

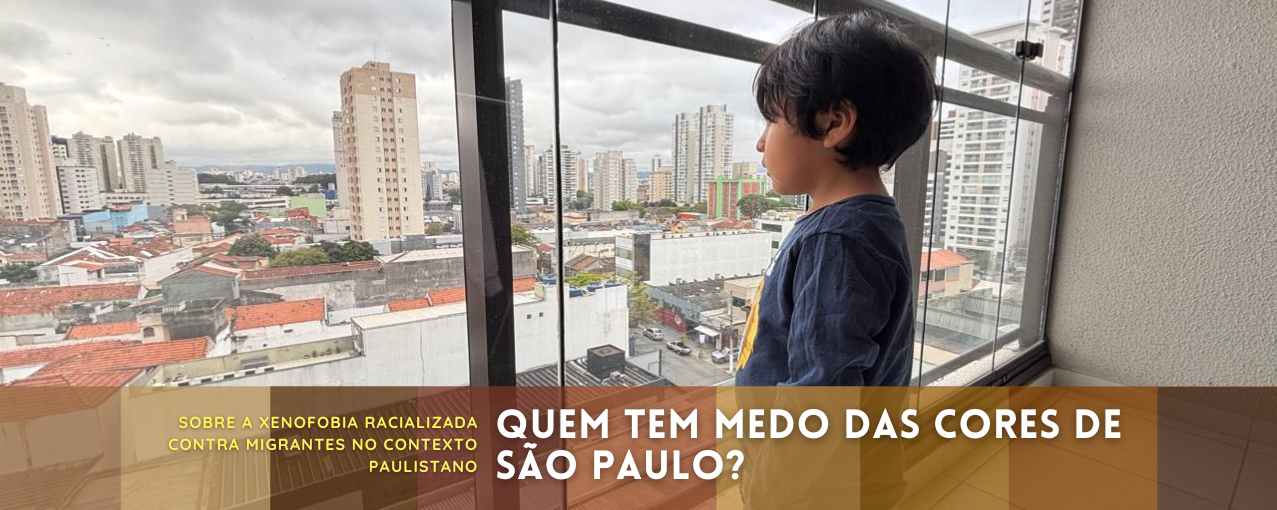

Mobilizamo-nos cotidianamente buscando oferecer uma experiência de vida mais acolhedora e respeitosa para as crianças do nosso ciclo ou por nós atendidos, que fomentem o melhor desenvolvimento em sua integralidade enquanto sujeitos. Dilemas sempre estão postos, seja em escolhas cotidianas para o melhor cuidado em família a fim de evitar rotulações ou estigmatização das crianças, sem que isso implique um apagamento de suas histórias e origem, ao passo que se torna importante constantes estímulos à preservação das suas raízes. Reflexões sobre a mudança para o Brasil, redirecionando a rota familiar, mesmo se reconhecendo os impactos às crianças, seria o melhor caminho? Em que pese os receios, a luta pela sobrevivência dos adultos da família e os enfrentamentos dos desafios da reprodução de uma família que depende do trabalho para sobreviver, foi uma decisão que precisou ser tomada e ficou a tarefa de como administrar os efeitos disso junto às crianças. Ao passo que quando perguntado sobre a escola, nossa sobrinha nos diz: “No tengo amigos en la escuela, me gusta solamente el parque”, diz uma menina de 5 anos enfrentando os desafios de ingressar numa nova escola, pela primeira vez no Brasil. E espontaneamente surge uma frase inesperada como: “Me gusta mi vida en Brazil, tío!”, dita pelo seu pequeno irmão de 3 anos, que revela as ambiguidades e potências dessas vivências que além de ter singularidades, é particularizada em seus contextos, mas também é coletiva. Então não dá para deixar tudo na conta do otimismo ou da positividade simplista, na verdade há muito trabalho da família, da sociedade e do Estado para cuidar e fomentar os direitos das crianças nesses contextos de mudança e pluralidade, que necessitam de reconhecimento e ações alinhadas com tal perspectiva.

Assim, pensamos que ao invés de impor caminhos rígidos, é mais rico fomentar a criação de pontes para que sejam consideradas as realidades de crianças que transitam/transitaram/transitarão via migração e, quem sabe, poderão ou não retornar a Bolívia, ou mesmo construir outras rotas, sendo sujeitos de direitos plurais em sua história e sociabilidade. No entanto, esta tarefa se torna ainda mais árdua, pois estamos no Brasil, marcado pela xenofobia racializada, o que permeia as vivências comunitárias de pessoas enquanto migrantes não brancas aqui.

Temos que lembrar que a construção da história do Brasil foi e ainda é pautada no autoritarismo, na opressão e na violência. O percurso histórico de formação econômica, política, social e cultural teve como paradigma essas estratégias de dominação do outro. Schwarcz fala do quanto a história brasileira foi atravessada e reatualizada pelas expressões da escravização de diferentes povos, do racismo estrutural, da naturalização da corrupção, da manutenção das desigualdades econômicas, raciais e de gênero, bem como das práticas de violência e intolerância em diferentes campos da vida social, em destaque, para as práticas culturais e expressões religiosas [2]. Ainda assim, foi construída para o Brasil uma narrativa mundialmente reconhecida de que este é formado por um povo acolhedor, que devido ao processo da miscigenação entre brancos, negros e indígenas, vivemos numa democracia plena, sem racismo. A tal ideia de “democracia racial”, criada por Arthur Ramos, e promovida fortemente pelo intelectual Gilberto Freyre durante os anos de 1930, com a publicação de “Casa-Grande e Senzala” [3], é um marco fundamental para refletirmos sobre a história das relações socioculturais de nosso país e da formação de seus mitos fundadores, que escondem a realidade vivenciada e possuem raízes bastante profundas.

Não podemos deixar de problematizar o trato desigual ofertado para as pessoas das diferentes nacionalidades e etnias, fator que cria uma espécie de escalão hierarquizado dos países bem acolhidos e daqueles que não são acolhidos de igual modo. Migrantes brancos, advindos de diferentes países da Europa e Norte-Americanos normalmente são bem-vindos pois simbolizam a chegada do progresso em relação ao país, o que ocorre de modo contrário com países da América Latina e Africanos. Faustino e Oliveira introduzem o conceito de xeno-racismo, proposto pelo intelectual srilankês Ambalavaner Sivanand, para pensar a realidade brasileira e discutem as aplicações desses estudos para as temáticas das migrações, diáspora e xenofobia no Brasil [4]. Os autores falam das relações entre xenofobia e racismo diante das características históricas e sociais particulares do capitalismo no Brasil. Argumentam que os critérios de aceitação e distinção em sociedades pautadas pela colonização ofereceram um cenário de distribuição desigual do acolhimento aos estrangeiros, a depender de sua origem e heteroclassificação nos marcadores sociais de diferença locais. Essa seletividade foi nomeada como xenofobia racializada, impondo características sociológicas próprias às dinâmicas migratórias no contexto particular brasileiro.

Os latino-americanos são a maioria daqueles que entraram no país durante a última década [5]. Diante de tudo isso, como vem se dando o direito à convivência comunitária de crianças e adolescentes, tão mencionado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) [7], vigente há 35 anos, sendo internacionalmente reconhecido e legitimado como uma legislação específica muito relevante, moderna e protetiva? Mas será que o Estatuto abarca a pluralidade de infâncias e adolescências, dados os atravessamentos das desigualdades de raça/etnia/cor, gênero, classe, territórios, nacionalidades que aqui convivem? As crianças migrantes estão tão protegidas quanto as brasileiras ao circular pelos diversos territórios, comunidades em que residem, instituições onde estudam, visitam ou acessam lazer, ou por tantos outros espaços que compõem sua vida no Brasil e marcam sua socialização? Quais olhares têm sido lançados à marcante ocupação dos parques como espaço público de lazer gratuito para tais crianças e suas famílias em São Paulo?

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) do ano de 2015, há aumento expressivo nos números sobre infância e migração [6]. Naquele período existiam trinta e um milhões de crianças que viviam fora do país de nascimento, sendo que dessas, dez milhões eram refugiadas, e outras um milhão já haviam solicitado refúgio. É uma realidade muito comum que as crianças estejam separadas de seus pais ou guardiões, evidenciando uma grave expressão da questão social e violação de direitos da criança e do adolescente. Barreiras linguísticas e culturais; condições econômicas desfavoráveis; a fragilidade na inserção na educação pública brasileira; a entrada precoce e exploração do trabalho e, não menos importante, o despreparo das equipes e instituições para lidar com tal público e atender suas demandas específicas vão violentando as crianças e adolescentes dia-a-dia.

Isabel Cantinho alerta que houve crescimento do número de crianças que cruzam fronteiras internacionais e buscam refúgio [9]. Ela chama a atenção para as rachaduras sobre os direitos da criança evidenciando dilemas e ambiguidades das políticas de proteção à infância nesse contexto. Ela expõe que há uma forte tendência de observar as crianças apenas enquanto extensão de seus pais ou responsáveis, evidenciando a lógica adultocêntrica predominante. Demartini aborda que a chegada de crianças europeias e asiáticas na sociedade paulista foi reforçando a hierarquia que discriminava os que aqui anteriormente residiam e estavam nas camadas mais pobres, negros e mestiços com origem na escravidão, mesmo quando os imigrantes viviam em situações também precárias [10]. Ela também destacou sobre a situação de vulnerabilidade a que crianças e adolescentes estão sujeitos, em um cenário de sociabilidade fortemente hostil, repleto de barreiras e preconceitos. Para muitos, a migração se mostra como tentativa de escapar da insegurança e opressão que sofrem em seus países. Ela alerta que para crianças e adolescentes migrantes a situação se torna ainda mais delicada, haja vista que, de maneira geral, são mais suscetíveis à discriminação, exploração, xenofobia e ao tráfico de seres humanos. Além disso, é comum estarem em situação de vulnerabilidade, dadas as barreiras linguísticas e as condições de vida precarizadas que vivenciam. Assim, é destacada a importância da educação e o papel fundamental da escola visando que tais grupos melhor se insiram e se integrem à nova vivência, o que pode influenciar significativamente os processos de desenvolvimento social e educacional.

São comuns relatos de famílias migrantes apontarem acerca de bullying contra crianças na vivência escolar ou em outros espaços de convivência comunitária. Resgatando a Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítimas ou testemunhas de violências contra crianças, tipificando-as como física, violência psicológica (atos de alienação parental, exposição a crimes violentos contra família ou rede de apoio e condutas de desrespeito em geral), violência sexual (compreende abuso sexual, exploração sexual comercial, tráfico de pessoas); violência institucional e violência patrimonial [11]. Violência psicológica é “qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional” [11]. Logo, se o bullying é expressão de violência psicológica, cabe-nos refletir os efeitos destas condutas e sua interface com a xenofobia racializada, haja vista se ancorar nos marcadores de diferença atrelados à condição de migrantes e as repercussões dessas vivências no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Estes que vivenciam a experiência de conviver com o povo, a cultura, os símbolos, a língua, enfim a organização social, política e econômica de outro país. Por fim, precisamos falar da violência institucional que é “entendida como praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização”.

Braga, Neto e Santos frente à vivência escolar infantil, trouxe a figura de uma mãe boliviana que colaborou para o estudo e que acumula notória participação social e política no campo do debate de imigração no Brasil, tendo exposto o seu desejo de que a escola acolha efetivamente as crianças e que sejam oferecidas ferramentas para que as professoras trabalhem e que se considere a interculturalidade como caminho [12]. Assim, entendemos ser urgente que as instituições e os profissionais em geral estejam comprometidos e norteados por uma cultura inclusiva dos povos migrantes direcionados para construção de posturas que combatam a xenofobia no cotidiano social das crianças, adolescentes e de suas famílias, de modo que precisamos estar alertas sobre as práticas de violência institucional e promover as construções de novas formas de acolher e promover que essas crianças também desfrutem amplamente seus direitos sociais, inclusive a convivência comunitária no Brasil.

REFERÊNCIAS

[1] AGUIAR; Anne de Fátima Araújo; YANIQUE, Hans Remberto Quelca. SERVIÇO SOCIAL E CRIANÇAS E ADOLESCENTES MIGRANTES: Reflexões sobre o direito à convivência comunitária e a xenofobia racializada no Brasil” 2022. Disponível em: https://www.abepss.org.br/enpess-anais/public/arquivos/00573.pdf. Acesso em 08 set.2025.

[2] SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o Autoritarismo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

[3] FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala. 48ª Edição. São Paulo: Global Editora, 2003.

[4] FAUSTINO, Deivison Mendes e OLIVEIRA, Leila Maria de. “Xeno-racismo ou xenofobia racializada? Problematizando a hospitalidade seletiva aos estrangeiros no Brasil”. In: REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum. 29 (63) • Sep-Dec, 2021.

[5] Observatório das Migrações em São Paulo. Banco interativo - Imigrantes Internacionais Registrados no Brasil (com Registro Nacional Migratório - RNM). Campinas, SP: Observatório das Migrações em São Paulo - NEPO/UNICAMP. Disponível em: https://www.nepo.unicamp.br/observatorio/bancointerativo/numeros-imigracao-internacional/sincre-sismigra/

[6] UNICEF. Desenraizados: a crescente crise de crianças refugiadas e migrantes. Brasil: 2015. Disponivel em: <https://brasil.un.org/pt-br/74209-unicef-mais-de-28-milh%C3%B5es-de-crian%C3%A7as-foram-deslocadas-por-conflitos-em-2015-e-est%C3%A3o> .

[7] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.

[8] BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 28 de ago. de 2022.

[9] CANTINHO, Isabel. “Crianças-Migrantes no Brasil: vozes silenciadas e sujeitos desprotegidos”. In: Revista O Social em Questão, vol. 21, núm. 41, pp. 155-176, 2018.

[10] DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. “Crianças Imigrantes: Necessárias, Invisíveis, mas Perigosas”. In: Zero-a-Seis. Dossiê: Migrações Internacionais e Infâncias. v. 23 n. 43, 2021.

[11] BRASIL. Lei nº 13.431, de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 2017b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm>. Acesso em 28 de ago. de 2022.

[12] BRAGA, Adriana De Carvalho Alves; NETO, João Clemente de Souza e SANTOS, José Paulo Ferreira dos. “Imigração e educação infantil: análise da relação entre a EMEI e família a partir do relato de uma mãe Boliviana”. In: Zero-a-Seis. Dossiê: Migrações Internacionais e Infâncias. v. 23 n. 43, 2021.

Outras referências:

BRASIL. Lei nº 13.445, de maio de 2017. Institui a Lei de Migração, 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>.

BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. CNAS, Brasília, dezembro de 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/planonacional_direitocriancas.pdf>.

EURICO, Marcia Campo. Racismo na Infância. São Paulo: Cortez, 2020.

GONÇALVES, Renata. “Quando a questão racial é o nó da questão social”. In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 514-522, set./dez, 2018.

*Anne e Hans são assistentes sociais e formam um casal intercultural. Ela é brasileira, migrante nordestina, vivendo em São Paulo há sete anos, mestra em Serviço Social pela PUC-SP, e trabalhou em áreas de habitação, assistência social, infância e juventude, e área criminal. Ele é um homem indígena aymara, migrante boliviano, vivendo no Brasil há 12 anos, com histórico de atuação na área da convivência familiar e comunitária em um Centro de Criança e Adolescente (CCA) na capital de São Paulo, com marcante presença de crianças migrantes latinas, e vasta atuação com pessoas e família em situação de rua. Ele é mestre pela PUCSP, e doutorando na mesma instituição, dedicando-se aos estudos da desconstrução do pensamento eurocêntrico e pensamentos contracoloniais.

A série “Quem tem medo das cores de São Paulo? - Sobre a xenofobia racializada contra migrantes no contexto paulistano” é uma iniciativa do Museu da Imigração para divulgação de reflexões sobre a discriminação xenofóbica racial. Nosso ponto de partida é de que essa forma de violência impacta muitas das vivências migrantes não-brancas na cidade de São Paulo, nos dias de hoje e num passado recente.

Os textos publicados na série temática não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.